夏休みの宿題などで読書感想文を書くシーンでは、多くの親子の悩む声が寄せられます。そんな不安を解消してくれるのが、“作文の神様”として知られる岩下修先生のアドバイス。小学館の「名探偵コナンゼミ」がこの夏開催した「読書感想文、もう怖くない!親子で特別教室」に登壇した岩下先生に、親子で感想文にどう取り組んでいくのがよいのか、本選びのコツと親のかかわり方についてヒントをお伺いしました。ぜひ参考にしてみてください。

目次

本選びは必ず親も一緒に。物語なら起承転結がはっきりしているものがおすすめ。

――今回のコナンゼミの特別教室では、あらかじめ先生に読書感想文におすすめの本をいくつか提示していただきました。本選びのポイントをずばり教えていただきたいです。

読書感想文を書くとき、まずはお子さんの学年にぴったりな本を選ぶことが大切ですよね。それに加えて、物語の流れがはっきりしている本だと、感想文も書きやすくなりますよ。

特に、起承転結がしっかりしているお話だと、大事な場面をしっかりとつかめるので、感想文を書くときにどこに注目するかが分かりやすいです。

シンプルなストーリーは、ぐっと物語に入り込みやすく、感想を深めるための良い土台になります。その判断は子どもだけでは難しいと思うので、ぜひ保護者の方も一緒になって本を選んでほしいです。その中で、自分が面白いと思うものを薦めてみるのも良いと思いますよ。

読書感想文自体が、論理性もった物語として相手に届くように。

――動植物を観察した本や社会問題を取り上げた本など、ノンフィクションを選ぶ場合はどうですか?

同様に、心に残る場面が絞りやすいものを選ぶといいでしょう。読書感想文は、自分の頭の中に浮かんだ映像を、読み手の心に送る作業なんです。なので、論理的に読みやすい文をつくる必要があります。そのために、まずは子どもたちの読後の感想はシンプルな方が良いということです。

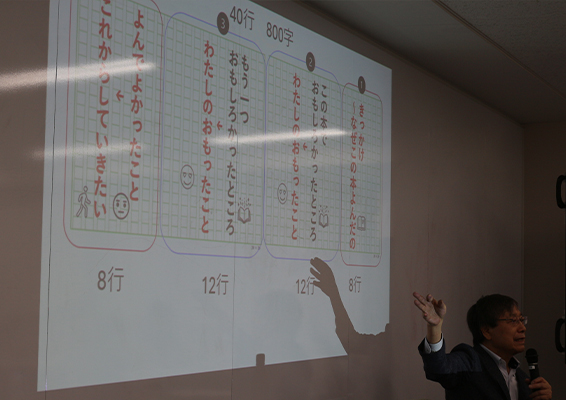

わたしの読書感想文の書きかたの手法として、①本を読んだきっかけ、②まず心に残った所(場面)と思ったこと、③一番心に残った所(場面)と思ったこと、④学んだこと・していきたいことと分けて書いていくんですが、②、③をしっかり絞ることは、良い読書感想文への一歩です。

読書感想文が生み出す豊かな親子コミュニケーション

――今回の他にも「親子教室」というスタイルで講座を開催していますが、やはり親は積極的に関わった方が良いと思いますか?

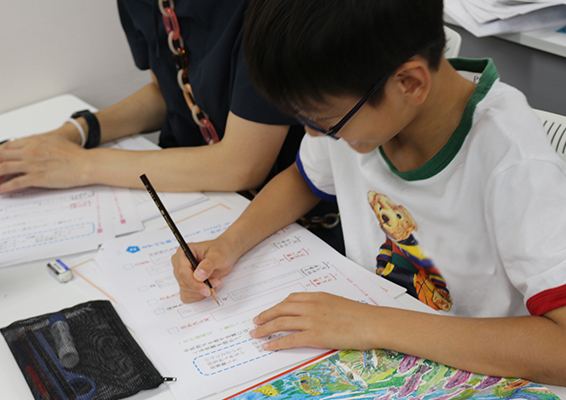

親子教室の良さは、ある程度公的な場なので、普段の親子のやりとりとは別の形で、親も言葉を選びながら、落ち着いて丁寧に子どもの感じたことを聞き答えることができますし、子どもも、親にべたべたしたりせず、ある程度姿勢を正してやれるという点ですね。こういうワークショップがあったらぜひ参加してほしいですね。

――自宅で関わる場合はどうでしょうか。

やはり丁寧に子どもの感じたことを紐解くという作業を一緒にやってほしいと思います。本を読んで感動したけど、それがどうしてなのか、というところまで、子ども一人ではたどり着けないこともあります。これまで成長を見てきた親の立場で、「●●の経験と似てるからじゃない?」「あのときの●●みたいだよね」といった風に丁寧に会話をしてあげると、より深い読解につながり、書きたい文章が見えてきます。

――それは、読書感想文を作るため、という以前に、とても大事な親子コミュニケーションですね。

そうですね。ぜひ寄り添ってほしいと思います。

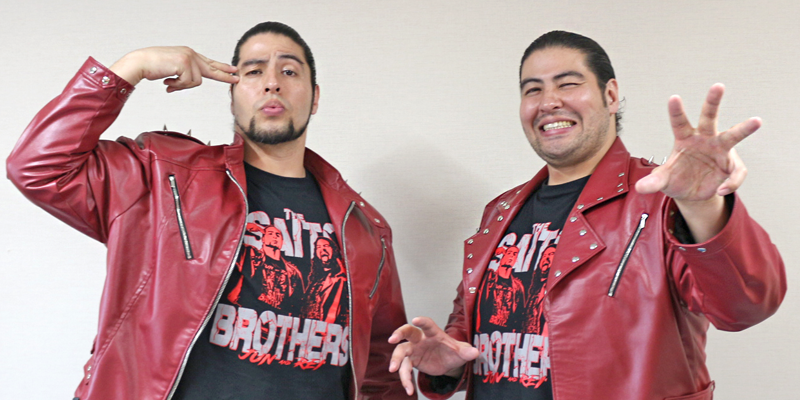

コナンゼミの「読書感想文 特別教室」参加者の声は…

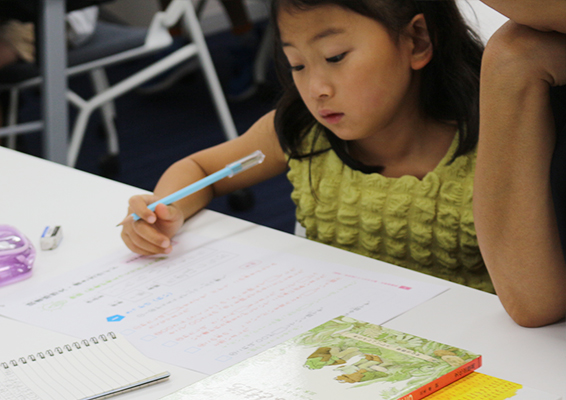

7/21 (月・祝)に行われた、名探偵コナンゼミの「読書感想文 特別教室」では、具体的な本とモデル作文を例にとって、先に挙げた先生の読書感想文の書きかたのコツを学ぶ講座と、実際に子どもたちが選んだ本で、それらを落とし込んでいくワークが行われました。

今回の講座に参加した保護者の方からは、

「読書感想文にも攻略法があったのかと。自分が子供の頃に教えてもらいたかったです(笑)子どもの頃に戻って読書感想文を書いてみたいと思いました。久しぶりに講義を聞きながらメモを取りました!」

「読書感想文に取り組むのは初めてで何も分からなかったので、とても勉強になりました。

構成などは読書感想文以外にも活用できそうなのでありがたいです。」

といった感想をいただきました。

名探偵コナンゼミの国語教材は、「書く」ことを大切に、語彙力問題や読解問題、そして作文教材が充実しているのが特長です。

こちらもぜひチェックしてみてくださいね。