不登校や行きしぶりのお悩みを持つ小学生の保護者さまに向け、無料のオンライン講演会「学校がしんどそう…?そんなとき親ができること」が2025年9月27日に開催され、多くの方にご参加いただき、たくさんのご質問をお寄せいただきました。

そこで、特に多く寄せられた内容を取り上げ、講演会で講師を務めた永井智先生(立正大学副学長・心理学部教授、公認心理師および臨床心理士)に答えてもらう全5回の連載企画をはじめます。

第1回は、「子どもの友だちとの付き合いについて悩んでいます(前編)」です。

目次

共働き。「行けないなら休んでもいいよ」とは言いづらい。

今回いただいたのは、お子さんの友だち付き合いのお悩み。つらい気持ちでいるお子さんを休ませてあげたいけれど、共働きの事情から、「学校を休んでもいいよ」とも気軽に伝えられない、という葛藤もあるようです。

子どもの友だちとの付き合いについて悩んでいます(小4・女の子 保護者)

子どもはマイペースすぎる性格なため、学校での友だちが少ないです。嫌だと感じることをクラスメートから言われることにとてもストレスを感じていて、自分のことが嫌いで仕方がないと泣くこともあります。

「行けないなら休んでもいいよ」という記事を目にしますが、共働きの親としてはとても言えません。大人はケジメをつけられるので、しんどかったら1日休んで次の日頑張ろうとなれるのですが、果たして子どももそう出来るのでしょうか。不登校の一歩を踏み出すきっかけになるのではと恐れる気持ちがあります。

私自身の子どもの頃とそっくりで子どもの気持ちはよく分かるため、子どもがつらい思いをするならば、心を休ませてあげたいという気持ちもあります。どのような声がけをしたら良いのか、休ませて良いのか、アドバイスいただきたいです。

このお悩みに対して、永井先生はどう答えてくれたのでしょうか。

自分のことが嫌だという気持ちは〇〇の裏返し

この度はご相談ありがとうございます。自分にとってちょうど良いペースというのは、お子さんによって違います。それ自体は何も悪いことではないのですが、ほかの人のペースと自分のペースがうまく合わないとストレスになってしまいますよね。

お子さんは、単にクラスメートとのことがストレスだというだけではなく、そんな風にストレスを感じてしまう自分のことが嫌だと思ってしまっているのですね。自分のことが嫌だという気持ちは、「ちゃんとしなくてはいけない」という気持ちの裏返しです。多分お子さんはとても頑張り屋さんなのだろうと思いました。

また、自分がストレスに感じていることを親に言葉ではっきりと伝えることができており、気持ちを言葉にする力や親への信頼感をしっかり持てているのだなと思いました。

とはいえ、「自分のことが嫌いで仕方がない」と泣いてしまうほどつらい気持ちは、とても苦しいことだと思います。そのためまずは、 お子さんが感じているストレスやつらい気持ちについて「そんな風に感じているんだね」と受け止め、あなたのペースでいいんだよと、お子さんを受け入れる姿勢を示すことが大事です。

学校を休むこと=逃げること ではない

ご相談は学校を休ませても良いのかという点でした。学校は教育を受けるための重要な場所ですが、登校し続けることがかえって本人を追い込んでしまうような場合は、無理せず休むことは当然選択肢として検討して良いと思います。

休むことは逃げることではなく、心を整えるための時間です。元気が戻れば、また自然に学校に向かう気持ちが出てくることも多いものです。

ただし、休むことを許容することで休むことが習慣化してしまわないかというご心配はもっともです。休みが習慣化するのか、逆に1回の休みで元気が回復するのかは、お子さんの状況や環境によってかなり異なるため、申し訳ないのですが、ここで一概に判断することはできません。

また、本当に必要な場合は、やはりある程度の期間学校から離れることが、お子さんにとって大事な場合もあります。

特別なイベントとして試しに休んでみるという方法も

とはいえ、お仕事の事情もありますし、もし本当に休みの回数が増えるようなことがあると、お仕事との両立が難しくなってくるというご懸念ももっともだと思います。

例えばタイミングを計って、「今度、たまたま仕事が休みなんだけど、一緒に休む?」のように、あくまでも特別な1日限りのイベントであることをはっきりさせた上で、試しに休んでみることで様子を見るというやり方もあります。

その他、学校を休むのではなく、学校から帰った後の時間が、お子さんにとってほっとできて、リラックスできる時間になるような過ごし方を、親子で色々と考えてみるという方法もあるかもしれません。学校のことを忘れて自分らしく自由に過ごせるような時間を増やすことが、元気を回復する上でとても大切です。

ストレスを抱え込みすぎないようにする心の持ち方

これらの方法はいずれも溜め込んだストレスを発散するためのものですが、もし可能であれば、ストレスを抱えこみすぎないようにするやり方も考えてみても良いかもしれません。

例えば、他のクラスメートの発言をストレスに感じる自分を否定せず、自分を大切に受け止めていけるような心の持ち方、あるいは、クラスメートの発言を受け流すような心の持ち方などができれば、ストレス自体を軽減できる可能性もあります。

もちろん、このような心の持ち方はすぐに身につくものではないので、親子で「どんな場面でストレスを感じやすいか」「どうやったらストレスをため込まずに済むか」を考えたり、必要に応じてスクールカウンセラーなどに相談したりしながら、気持ちが楽になる心の持ち方を模索していけると良いと思いました。

後編はこちら▼

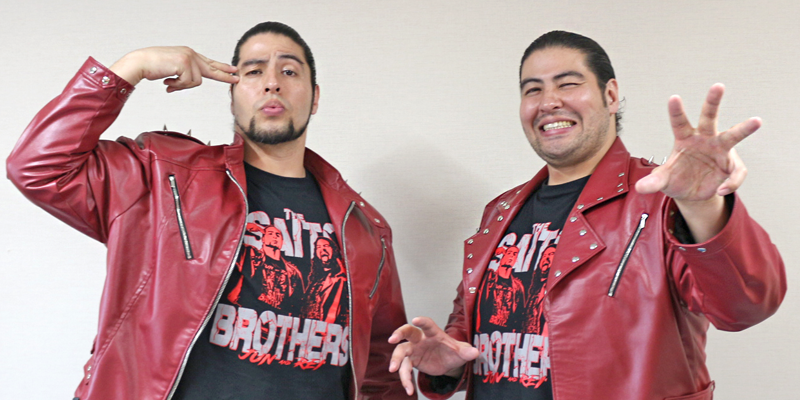

永井先生プロフィール

永井 智先生 立正大学 教授

<経歴>

立正大学副学長・心理学部教授。公認心理師および臨床心理士の資格を有し、専門は発達臨床心理学。

特に「援助要請行動」に関する心理学的研究に注力し、「助けを求められない」子どもや若者への支援の在り方を探究している。筑波大学大学院博士課程修了後、2008年より立正大学に着任。スクールカウンセラーや精神科クリニックでの心理士としても活動経歴があり、臨床と教育の両面から心理支援の現場に関わり続けている。

著書に『中学生における友人との相談行動』など多数。

永井先生より、読者の皆さんへ

今回たくさんのご質問を拝見して、多くのご相談で担任の先生やスクールカウンセラーの方など、学校との連携ができると良いなという感想を持ちました。具体的に何か学校から対応してもらうようなことまでは必要ないという場合でも、情報共有をしながらお子さんを見守っていくことで、何かが起きた場合でも迅速な対応ができるようになります。

何らかのご事情で学校との相談が難しい場合は、その他の公的な相談機関や、支援を専門としている医療機関、民間の支援機関、大学の心理相談室などもぜひご活用ください。

私からの回答も、頂いた情報の範囲で状況をイメージしながらお伝えしているものですので、ご相談には書ききれないご事情などがある場合もあると思います。親御さんご自身も、悩みながら日々お子さんを支えておられることと思います。どうか一人で抱え込まず、周囲の支援を得ながら、少しずつお子さんと一緒に歩んでいけることを願っています。

お手紙カウンセリング概要

■対象:

小学生のお子さまがいらっしゃる保護者さま

■料金:

2往復:4,000円

■先生からのお返事のボリューム:

1,200字程度/1回あたりのお返事

■募集人数:

2名/ひと月あたり

■ご利用の流れ

①空き枠を問い合わせる(本フォーム)

②空き状況と入金方法の案内

③本申し込み・お支払い

④お悩み記入フォームへの記入(1回目)

⑤先生からのお返事を郵送でお届け(1回目)

⑥お悩み記入フォームへの記入(2回目)

⑦先生からのお返事を郵送でお届け(2回目)