就職試験、大学入試や高校入試などで特定のテーマに沿って作文を書くことを求められることは多いですが、「テーマに沿って作文を書くなんて受験期や大人・社会人になってから」と思っていませんか?むしろその時に通用するような土台を小学生のころから身につけておくことはとても大事。事実、小学校の授業でもテーマに沿って文を書いたり発表をすることが増えています。

この記事では、小学生のうちから「テーマ作文」をしっかりかけるようになるための方法や、自由研究などの課題でも活用できるテーマ作文の書き方をご紹介していきます。

目次

小学校で増えている「書く」課題…!どうして?

OECD加盟国を中心として3年毎に実施される15歳を対象とした国際的な学習到達度テスト「PISA」。このテストの結果、日本の子どもたちは「自分の考えを他者に伝わるように、根拠を示して説明することに課題がある」ということが2019年に公表されました。

文部科学省はその課題を補うため、学習指導要領の改訂に伴い国語の授業の一環としてディベートやスピーチ、作文などに取り組む機会を増やしています。言葉を駆使して自分の考えを表現する力が求められているのです。

「読む・聞く」でインプットした言葉を使い自分の考えをまとめて書くことは、筋道を立てて考える力、自分と他者をよりよく理解してコミュニケートする力などを育てます。

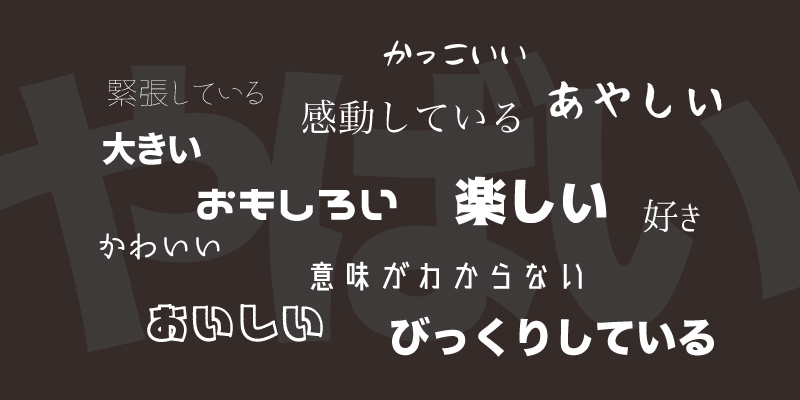

とくに「自分を理解する」ことはとても大切です。学校や家庭など自分の生活でのことを自由に書く生活作文では、自分が何を感じたのか、どんな場面でどのような感情を抱いたのか、読書感想文では自分を主人公に置き換えた時にどう考えたか、などを言葉で書き出して追体験することは非認知能力を伸ばすことにもつながっていきます。

作文を通して得られる力はすぐに身につくものではありません。何度もトライしてこつこつと身につけていきましょう!

小学生から作文を書き慣れているとどんないいことがある?

高校入試の自己PR作文に始まり、就職試験や資格試験、昇格試験など人生の節目で小論文や作文を書くことは多く、原稿用紙2枚(800字)をとてつもなく長く感じて苦しんだ方もいらっしゃると思います。

小学生のうちに作文の力を磨いておくことで、人生の節目で待ち構える作文や小論文という関門を軽々と飛び越えられるだけでなく、読み取る力や対比させる力、推理する力などをのばすことができます。

小学生のうちからいろいろな文章を書き慣れておくことで、書くことへの抵抗感や苦手意識はぐんと少なくなります。最初は文章力がさほど高くなくても、何度も書いているうちにコツがわかってきて、与えられたテーマについてのイメージがすっとわくようになり、切り口がたくさん見つけられるようになるものです。この段階で読書に親しみ語彙を増やせば鬼に金棒ですね。

「遠足に行きました。楽しかったです。」から筆が進まなくなってしまうのは辛いものです。遠足で見た景色やにおい、道中の出来事や友達とのふれあい、お弁当のこと・・・。書けそうな素材はたくさんあります。作文に苦手意識がまだ芽生えていない低学年のうちから、取り組みやすいドリルなどを使って自分の中にある言葉を引き出す練習をしていきましょう。

低学年のうちから書く力を育てる!

名探偵コナンゼミのワーク

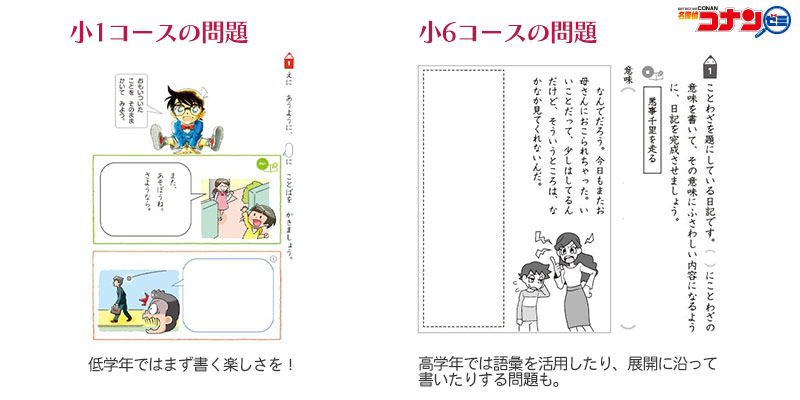

名探偵コナンゼミの「国語」では、毎月必ず作文のワークを掲載。小1コースから、自分の言葉を引き出す問題が充実しています。高学年では学んだことや自分で調べたことを要約し文章にしていくような問題も。毎月積み重ねることで、確かな「書く力」が身につきます。

会員さんの声

セリフを考えたり、「もし~だったら」というような架空の設定を考えたりなど、学年にあわせたユニークな作文関連ワークが多いので入会以来毎月楽しくこなせています。作文以外でも楽しく語彙や表現をインプットできる問題が多いのもいいですね。学校でのスピーチ課題なども楽しく取り組めているようです。(小4コース保護者)

構成は「はじめ→なか1→なか2→おわり」。具体的に書くことを心がけよう。

作文は大きく4つの塊で考えていきます。以前は「起承転結」と言いましたが、最近では「はじめ→なか1→なか2→おわり」ということも多いようです。それぞれ、何をどのように書いたらいいか、見ていきましょう。

「はじめ」

これから書こうとすることの説明です。いつどこでだれが・・・・といった情景の説明です。

「なか1」と「なか2」

書きたいことの中心の部分なのでできるだけ具体的に書きましょう。場面の様子や気持ちなど、会話文を入れたり擬態語を使ったりすると臨場感が出ます。高学年は慣用句なども駆使するとぐっと上級者っぽくなります。

最初は「なか1」だけでもいいので、とにかく具体的に書いてみましょう。ポイントは「なか1・なか2」の最初で「楽しかった」「嬉しかった」「つまらなかった」「疲れた」など、総括できる形容詞は使わないこと。使ってしまうと書き進めることが難しくなってしまいます。

ここで必要なのが作文メモです。

思い浮かんだ場面を表現する言葉やフレーズなどどんどん書いていきましょう。「夏の思い出」で帰省のことを書こうと思ったら移動中の新幹線の様子や車の渋滞、おばあちゃんの家のロケーションや食事など、たくさん書き出すうちにドラマチックな経験がなくても「セミの抜け殻をいっぱい拾ったことを書きたいな」「疲れ果てた帰りの新幹線の中のことだけ書こう」などと核になることが決まってきます。おうちのかたは持ち上げたり褒めたりして気分良く取り組めるよう助けてあげてください。

作文メモにおすすめ!思考を可視化するシンキングツール!

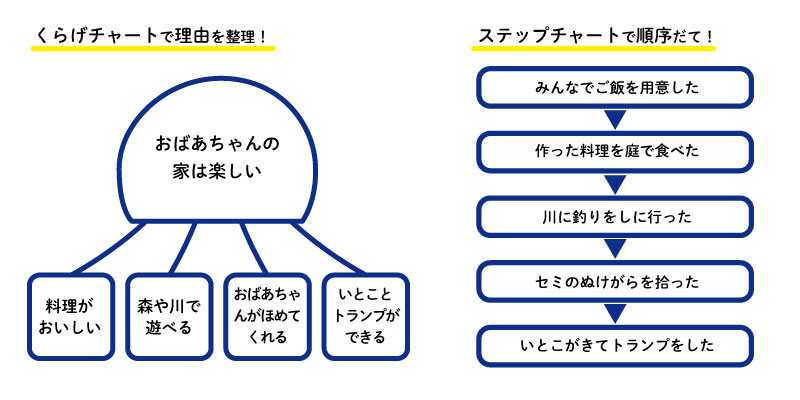

思考の達人ツールは、思考を可視化し、考えを深めたり、整理したりできます。名探偵コナンゼミでは、約10個の「思考の達人ツール」を6年間で系統的に習得していきます。

例えば、作文メモとして「クラゲチャート」という理由を整理するツールを使うと「楽しかった」という漠然とした気持ちのその理由を四角枠に書いていくことで色々な視点で楽しかった理由を考えることができ、表現力豊かな文にもなります。また物事を順序だてるツール「ステップチャート」を使うと、出来事を時系列に順序立てて整理でき、そこから核にしたいものを見つけ作文に書いていくとメリハリあるテンポよい文章にもなります。

「思考の達人ツール」を作文メモとして使うことで、作文の核となる「なか1・なか2」をより深め、根拠ある文章を書くことができるでしょう。

「おわり」

「おわり」は、作文の最後の構成部分で、まとめとなります。書いてきたことを振り返り結論を書くのがセオリーですが、視点を変えて俯瞰的にしても面白いです。自分たちを少し距離を取ってみたらこんなふうに見えただろう、時間がたって今思い出すとこんなふうに感じる、など妄想に近いことを書いても面白い締めになりますよ。

自由研究の宿題でも生かせる!いろんなテーマで試してみよう!

作文の書き方は自由研究のまとめ方にも応用できます。自由研究は「実験系・観察系・調べ系・見学系・工作系」などいろいろなタイプがありますが、ほとんどの自由研究でまとめるときに必要な事柄は「動機・予想・方法・結果・結論(わかったこと)」ですね。作文と同じように、下記の4つに分けて考えてみましょう。

■動機(はじめ)

「どうしてこの研究を選んだのか、疑問に思ったことは何なのか」

■予測と方法(なか1)

「多分こうなんじゃないかと思うから、こんなふうに進めてみよう」

■結果(なか2)

「やってみたら(調べてみたら)こんな結果が出た」

■結論(おわり)

「ということは、きっとこういうことだと思う。自分の予想通りで(ちがってて)面白い、今回分かったことから次にこんな疑問もわいてきた」

というイメージです。それぞれのパートの役割を意識してまとめると、うんと興味深いものが出来上がるでしょう。

工作系を選んだ人は「なか1」の部分で準備するものや設計図など、「なか2」で製作途中の写真を入れると出来上がりまでをしっかり伝えられますね。

見学系をえらんだ人は工場などで説明されたことをメモしてまとめておきましょう。写真やグラフや表などのデータとともに作文メモと同じ役割を果たします。

テーマ作文の書き方をマスターして、どんどん書けるようになろう!

いかがでしたしょうか。

作文は難しいものでも、ハードルが高いものでもありません。課題で出された作文に苦痛を感じずに楽しく取り組んでいただけたら嬉しいです。

作文や自由研究のまとめでは、いくつかの事柄を比較したり特徴を分析したりすることも重要な作業になります。多面的に観察し、理解する作業を経て自分の考えをしっかり持つことができるようになるのですね。

言葉で自分を表現する楽しさを一人でも多くのお子さんに知ってほしいと思います。

©青山剛昌/小学館 ©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996